理论研究

当前位置:首页 > 理论研究杨光煜、冼磊、吴坤骏、赵文、梁祥森、黄初生、孙宇、杨胜壮、刘文洲、毕笑寒、梁飞海、汪梦寰、梁大英、陈有容、陆怡飞

广西医科大学第二附属医院胸心血管外科

主动脉夹层作为心血管领域最凶险的疾病之一,其手术治疗往往伴随多器官损伤风险,其中消化道并发症因高致残率及生活质量影响而备受关注。本文以一例主动脉夹层术后无法正常进食的青年患者为线索,探讨在医防融合政策导向下,如何通过多学科协作(MDT)模式实现复杂病例的全周期管理。本案例聚焦消化道重建术的个体化方案制定和多学科团队协作模式,旨在构建可推广的主动脉夹层术后消化道功能障碍管理范式,为提升此类患者生存质量提供实践依据。

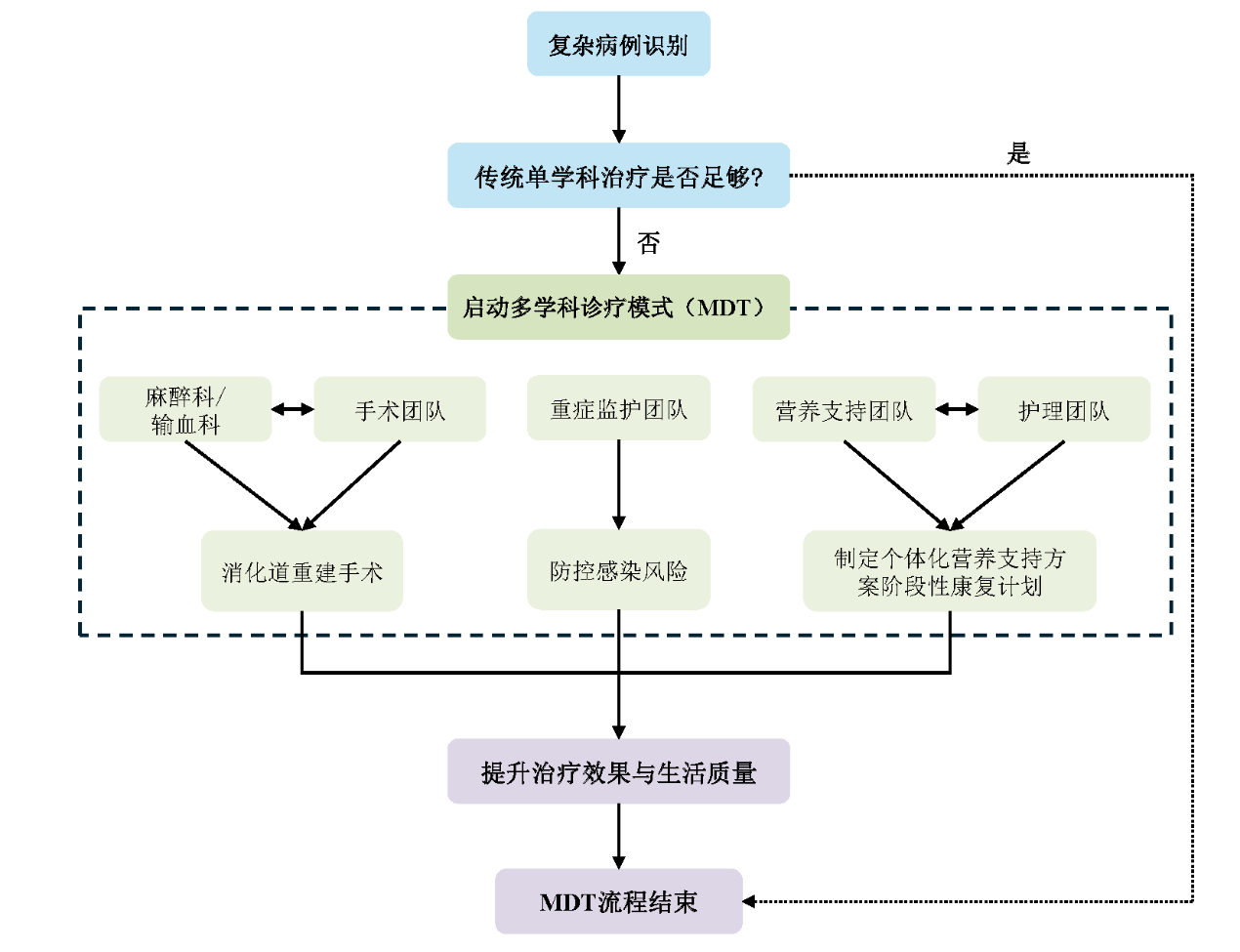

医防融合是健康中国战略的核心组成部分,强调从“以疾病为中心”向“以健康为中心”的转变[5]。在主动脉夹层管理中,主张将预防理念融入治疗全程:术前精确评估夹层累及范围,术中最大限度保护脏器灌注,术后构建多学科联合的并发症防控体系。本文病例即医防融合理念的实践范例,通过胸外科、麻醉科、营养科、康复科、重症监护团队以及院外专家之间的协同合作,为复杂主动脉夹层患者开辟了消化道功能重建的创新路径。

该复杂病例的临床管理面临多重挑战。患者既往五次胸腹手术史导致胸腔及腹腔形成广泛致密粘连,传统解剖层次完全消失,这导致后续手术操作难度显著增加。其次,长期依赖肠内营养支持引发胃肠道废用性萎缩及肠道菌群失调,造成营养代谢状态持续失衡。多次手术失败经历诱发患者出现焦虑抑郁的情绪障碍,导致治疗依从性显著下降。上述病理生理改变与心理社会因素相互作用形成恶性循环,进一步加剧了临床管理难度。

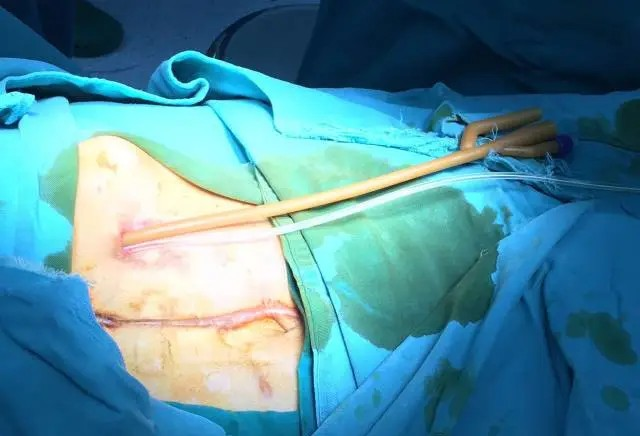

术式设计采用"颈-右胸-腹三切口联合入路",能够有效避免既往手术造成的胸膜粘连。鉴于5次前胸腹手术史,本次手术需严格规避医源性损伤,需在完整保留胃、脏器及小肠结构的前提下避免损伤人造血管。杨光煜教授强调,精细解剖是突破技术瓶颈的关键,要求术中所有解剖操作均需严格遵循解剖层次。患者于全身麻醉下行食道胃颈部吻合术。常规消毒铺巾,沿颈部皮横纹作弧形切口,经颈部入路评估残留食管上段并建立胸廓入口通道,继而行右胸腹联合切口充分暴露胸腹腔,充分评估确认胃部游离的可行性。将胃通过膈肌裂孔上提至颈部,形成一个足够长的管状胃来替代被切除的食管部分,过程中确保血供充足并避免扭转。于颈动脉鞘内侧游离颈段食管后,使用可吸收缝线完成食管-胃端侧吻合,经注水试验确认无吻合口漏及狭窄风险,术野置引流管后分层缝合切口。

↑图2 手术示意图

术后转入ICU接受精细化管理。重症监护团队采用目标导向液体治疗(GDFT)联合脉搏轮廓心输出量(PiCCO)技术进行24小时动态血流学管理,实时优化器官灌注参数。患者于24h内顺利脱离呼吸机并拔除气管插管。术后30h出现肺部感染,团队立即再插管并根据微生物培养结果进行精准抗感染治疗。护理团队立即制定个体化康复方案,包括营养支持、功能锻炼和心理干预,以帮助患者恢复功能,重返社会。本案例验证了围术期多学科协作模式在复杂消化道重建手术中的临床价值。

本案例充分验证了技术精细化与多学科协作模式的临床价值。手术团队基于精准的解剖认知,在完整保留胃、空腔脏器、小肠及人工血管结构的前提下实施食道胃颈部吻合术,有效降低术后并发症发生率,该术式具有推广意义。相较于传统MDT会诊模式,本案例创新构建了"术前联合门诊-术中多学科监护-术后一体化随访"的全程管理体系。该体系通过营养科早期干预改善代谢状态、重症监护团队实施精准术后管理、护理康复团队制定个体化营养方案及心理干预,各专业优势形成显著协同效应,最终实现治疗效能的最大化。

“医防融合”作为推进健康中国战略的核心路径,近年来在政策体系与实践层面均取得显著进展。针对复杂主动脉夹层术后消化道重建这一临床难题,本案例构建了医防融合理念指导下的多学科协作模式,通过系统化的术前风险评估、精准化的外科干预策略、个体化的营养支持方案及全程化的康复管理体系,实现了患者生理功能重建与医疗模式创新的双重突破。实践表明,医防融合导向下的MDT模式有效提升了复杂病例的临床管理效能,显著改善患者预后结局,为构建全生命周期健康管理体系提供了重要实践依据。未来的临床研究应进一步探索此类病例的长期预后影响因素,以及如何通过智能化手段优化管理策略,为患者的全面康复提供更有力的支持。

[1] 乔平. 931例主动脉夹层十年回顾性分析[D]. 华中科技大学, 2015.

[2] 陈雷, 付亮, 励峰. Stanford a型主动脉夹层的手术治疗进展[J]. 局解手术学杂志, 2024, 33(6): 537-541.

[3] 陈钊. Stanford a型主动脉夹层患者术后护理研究进展[J]. 中西医结合护理(中英文), 2019, 5(6): 197-200.

[4] 杨瑛, 李瑞, 何斌, 等. 多学科团队护理模式在Stanford b型主动脉夹层住院患者中的应用[J]. 昆明医科大学学报, 2019, 40(2): 145-148.

[5] 新华社. 中共中央 国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》[J]. 中华人民共和国国务院公报, 2016(32): 5-20.