葛运利① 冯英璞 刘春① 张驰 宋晓琳 仝其娅

河南省人民医院神经内科,河南省护理医学重点试验室,郑州大学人民医院

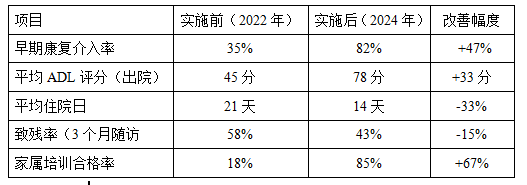

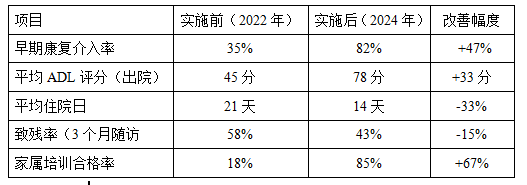

摘要:本研究针对急性脑梗死患者早期康复需求,创新整合缺血预适应训练与多学科协作模式,构建“评估-干预-随访”全流程管理体系。依托《中国急性缺血性卒中诊治指南2023》,以“医师-康复师-护士-家属”四位一体团队协作,于发病48小时内启动RIC(每日2次,压力=收缩压 + 20mmHg)联合阶梯式康复训练(良肢位摆放→被动运动→步行训练),结合智能加压设备、信息化平台及“互联网+护理”服务优化资源配置。实施后,早期康复介入率从35%升至82%,平均ADL评分提升33分(45分→78分),住院日缩短33%(21天→14天),致残率下降15%(58%→43%),家属培训合格率提高67%(18%→85%)。典型案例显示,患者出院2个月后Barthel指数达100分,实现生活自理。该模式通过时序整合RIC与早期康复、标准化操作手册及家属赋能计划,突破传统资源瓶颈,临床效益显著。建议分层推广至三甲医院(技术枢纽)与基层医院(基础康复),推动医保政策倾斜,为优化脑卒中康复体系提供实践依据。

关键词:急性脑梗死、缺血预适应训练、早期康复护理、医防融合、多学科协作

1. 案例背景

1.1 政策与社会需求

根据《“健康中国2030”规划纲要》[1]和《中国脑卒中防治报告2021》[2],脑卒中是我国成年人致残和致死的首位病因,其中急性脑梗死占比高达80%[3]。脑卒中患者常遗留肢体功能障碍,导致患者生活自理能力下降、住院时间延长、入住重症监护室(ICU)风险提高、医疗费用增加,每年直接医疗费用超过400亿元,给社会和家庭带来沉重的经济负担,且预后欠佳[4-5]。

为应对该挑战,近年来以医防融合为核心的卒中防治模式逐渐受到重视,该模式强调并推动了我国卒中诊疗从“以治疗为主”向“防治结合并重”转变,并取得了一定成果[6-7]。医防融合政策强调“早预防、早诊断、早康复”。此外,医防融合不仅仅是疾控与医疗机构的合作,还涉及信息共享、数据联通以及多学科协作。在推动医防融合过程中,基层医疗机构应借助科技赋能,通过互联网医疗、电子健康档案等手段,实现患者健康信息的实时共享,从而提高疾病预警与干预的精准度[8]。但传统康复模式存在资源碎片化、介入延迟、患者依从性低等问题,现有防治体系在专业培训、资源利用、信息化建设、政策支持等方面仍有不足。亟需创新管理模式提升康复效率[9]。本研究聚焦于缺血预适应训练联合多学科协作模式在急性脑梗死患者早期康复中的系统性实践与创新探索,通过整合前沿医学技术与跨学科协同机制,突破传统康复介入延迟、资源碎片化的局限。

1.2 实施主体简介

河南省人民医院为国家三级甲等综合医院,神经内科五病区年收治脑卒中患者1200余例,其中急性脑梗死占比75%。服务人群以60岁以上老年人为主,多合并高血压(68%)、糖尿病(42%)等基础疾病,经济水平中等偏下。

1.3 问题与挑战

1.3.1 急性脑梗死面临的现实问题:①康复资源不足的现实挑战:当前,我国康复医疗体系面临康复师与患者比例失衡的突出问题,直接导致早期康复介入率偏低。研究数据显示,神经内科病房中仅有20.82%的患者在住院24~48小时内启动康复干预,而脑卒中患者的早期康复介入率也仅为41.17%[10]。②多学科协作缺失:医生、康复师、护士职责划分模糊,治疗与护理脱节;③患者依从性低:脑卒 中患者康复锻炼依从性为7.5%~46.5%[11-12];技术应用局限:缺血预适应训练普及率低,仅少数三甲医院开展[13]。

1.3.2急性脑梗死面临的挑战:脑卒中后康复具有长期性和复杂性,需覆盖生理功能恢复、心理调适及社会支持等多重维度[14]。然而,居家康复过程中常面临资源分散、专业指导不足等挑战[15]。为此,亟需构建跨学科协作机制,整合医疗、护理、心理及社区服务等多领域资源,形成系统性支持网络[16]。例如,通过“医院-社区-家庭”联动模式,由康复团队制定个性化计划,社区医护人员提供定期随访,家属接受规范化培训,共同保障康复方案的连贯性与科学性。此类协同机制不仅能提升患者康复效率,还可降低因资源碎片化导致的再次复发风险,为居家康复的高效落实奠定基础[17]。

2 案例设计与实施

2.1目标定位

①短期目标:发病48小时内启动康复干预,患者日常生活能力评分提升 ≥30分,住院时间缩短至14天以内;

②长期目标:构建标准化多学科协作流程,区域脑卒中致残率降低10%,缺血预适应训练技术推广至5家基层医院。

2.2融合机制

基于缺血预适应训练联合多学科协作模式的临床康复一体化方案在急性脑梗死患者早期康复中的实践与探索。打通医防融合,实现全生命周期健康管理。

2.3组织架构

建立“医师-康复师-护士-家属”四位一体协作团队:神经内科医生主导诊疗方案,评估病情稳定性;康复医师制定个性化康复计划,动态调整训练强度;神经内科专科护士全程监督执行,实施健康教育与心理支持;家属参与日常训练,确保居家康复连续性。

2.4 服务流程:

(1) 入院24小时内:由神经内科主管医生完成NIHSS评分、日常生活活动能力评估及缺血预适应训练适应症筛查。

(2) 发病48小时内:由神经内科主管医生评估后开立医嘱,启动缺血预适应训练训练(每日2次,每次3~5循环)及良肢位摆放。

(3) 72小时至出院:由康复师主导,并进行阶梯式康复训练(卧位转换→坐位平衡→步行训练);

(4)出院后随访:由科室的健康管理师负责随访,按照1个月、3个月、6个月、12个月的时间进行。

2.5技术支撑:

2.5.1 缺血预适应训练训练仪

采用智能加压设备(压力=患者收缩压+20mmHg),实时监测血氧饱和度。

2.5.2信息化平台

96195互联智慧热线:热线为患者提供全方位服务,包括健康咨询、预约挂号、用药指导等,方便患者就医。专业客服团队24小时值守,解答患者疑问,提高患者就医体验与满意度。整合电子病历:“全息视图”查询患者历来门诊就诊记录及住院记录。多学科会诊单:共享电子病历系统,标注异常护理评估结果。紧急联络通道:24小时神经内科医师支持,护理人员在遇到突发病情时,可随时联系神经内科医师,获得专业指导,保障患者安全。医师实时响应,快速给出处理建议,缩短患者等待时间,降低并发症风险。

2.5.3 脑卒中康复门诊

自2021年3月10日护理专科门诊开诊以来,共有5位护理专家坐诊,接待患者近2000余人。通过健康教育、饮食活动、服药及生活方式的健康指导,纠正其危险因素;针对有卒中病史的患者进行相关健康指导,增加遵医依从性,提供家庭护理的相关知识,减少并发症的发生。

2.5.4 互联网+护理--“豫见”护理

建立“互联网+护理服务”服务模式,积极提供“互联网+护理服务”、延续护理、上门护理等,将护理服务延伸至社区和居家,为出院患者提供便捷、专业的医疗护理服务。

2.5.5 微信平台延续性护理

有助于医护人员和患者间及时沟通和反馈;降低医疗成本;提高患者满意度;促进社会支持,微信平台还可以作为患者与家属、其他患者以及医护人员之间的交流平台,有助于患者的心理康复和社会适应。

2.6特色创新

(1)缺血预适应训练与康复护理的时序整合:突破传统“病情稳定后再康复”的思维,在急性期通过缺血预适应增强缺血耐受,为后续训练奠定生理基础。

(2) 多学科闭环管理:通过每日联合查房、电子化交接班,确保治疗-护理-康复无缝衔接。

(3) 家属赋能计划:设计“3+1”教育模块(3次理论课+1次实操考核),提升家庭照护能力。

(4) 标准化操作手册:编写《缺血预适应训练联合早期康复技术规范》,涵盖适应症、禁忌症及应急处理流程。

3. 实施成效

3.1 量化指标

3.2实质性成果

(1)患者层面:患者满意度评分从92分提升至99分。

(2)医护层面:护士康复技能考核合格率从65%提升至92%。

3.3 典型案例

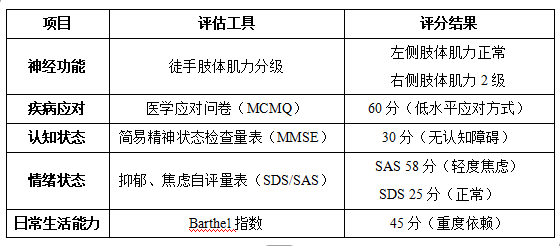

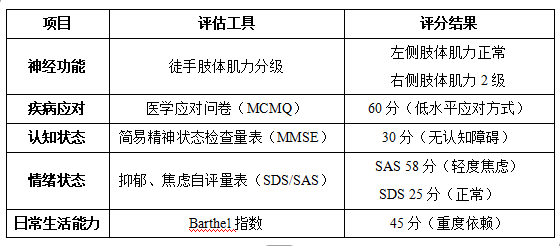

患者基本信息:董女士,女,61岁,因“右侧肢体无力1小时余”入院,头颅MRI示脑桥急性梗塞,右侧大脑后动脉P2段狭窄。诊断为急性脑梗死。既往病史:高血压10年,糖尿病5年,甲状腺功能减低3年,焦虑状态4月余,青霉素过敏。发病以来,神志清楚,生命体征平稳,睡眠欠佳,言语不利,吞咽功能正常。

3.3.1 入院评估

3.3.2 干预过程

(1)目标制定 短期目标(住院期间):提升右侧肢体肌力至4级,改善言语功能,加强疾病管理能力。长期目标(出院后3个月内):恢复肢体功能至正常水平,实现生活完全自理(Barthel指数100分)。

(2)多学科一体化康复模式 由医师、康复师、护士共同制定康复方案,康复师主导训练,护士监督执行。

(3)分阶段康复护理与缺血预适应训练

缺血预适应训练:每日2次,每次3-5个循环(缺血5分钟+灌注5分钟),压力为收缩压 + 20mmHg。主要目的是增强低氧耐受性,保护远端组织。

分阶段康复护理:第一阶段(发病48小时内):良肢位摆放(健侧/患侧卧位交替),每2小时变换体位。第二阶段(48小时后):被动运动(患侧+健侧各1分钟,重复3组)。坐位训练(床头逐步抬高至60°,维持3-5分钟)。第三阶段(离床活动):站立平衡训练(重心转移,每次3-5分钟)。踏步训练(床边站立,3-5分钟/组)。

(4)健康教育与心理支持 疾病知识:讲解脑卒中危险因素、康复流程及预防措施。居家护理:指导血压、血糖监测、轮椅使用等。心理干预:疏导患者及家属焦虑情绪,增强治疗信心。

(5)出院准备与随访 个体化计划:用药管理、风险预防、康复训练指导等。资源支持:提供康复手册、社区服务对接。随访管理:出院后电话随访,监测康复进展及心理状态。

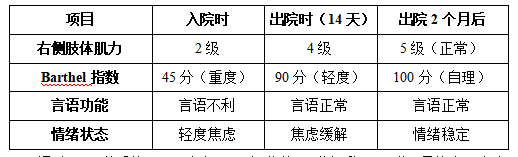

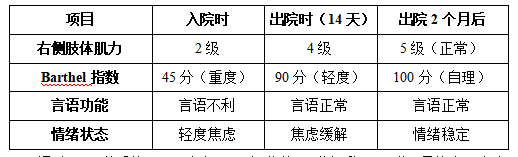

3.3.3 效果评价

↑ 出院时(14天) ↑ 出院2个月后

通过14天的系统干预,患者ADL评分从45分提升至90分,最终实现完全自理。缺血预适应训练联合早期康复护理显著缩短康复周期,验证了多学科协作模式及分阶段康复方案的有效性。

4. 经验总结与推广

(1)成功要素:

①政策与指南支持:依托《中国急性缺血性卒中诊治指南2023》,明确缺血预适应适应症及操作标准。

②技术创新与整合:缺血预适应与早期康复相结合,为临床提供经济便捷的新选择。

③团队协作机制:医师-康复师-护士一体化模式提升康复效率。

(2)局限性:

①个体差异挑战:部分高龄患者对加压训练耐受性差,需个性化调整方案;

②长期随访不足:偏远地区患者微信平台随访使用率仅40%,需结合电话随访弥补。

(3)推广建议:

①三甲医院 :作为技术枢纽,负责缺血预适应技术与复杂病例的处理。

②基层医院:配备简易加压设备,聚焦基础康复训练。

③医保政策倾斜:将RIC纳入慢病报销目录,减轻患者经济负担。

三、参考文献

[1] 健康中国研究网络专家组.创新医防融合,共筑健康中国-2023年健康中国研究网络专家共识[J].中国全科医学,2024,27(22):2685-2688

[2] 《中国脑卒中防治报告2021》概要[J].中国脑血管病杂志,2023,20(11):783-79 3.

[3] 黄杨,施加加,孙莹,等.改良Barthel指数在缺血性脑卒中评估的最小临床重要差值的研究[J].中国卫生统计,2022,39(2):215-221.

[4] 陈雁南,庄淑梅,靳世梅,等.成人脑卒中患者心理痛苦风险预测模型的构建与验证[J].天津医科大学报,2025,31(02):144-149.

[5] Saucedo-Pahua G, Caetano GM, Jimenez-Gonzalez MJ,Fhon JRS.Home-base deducational interventions for family caregivers of older adults after stroke : ascoping review[J]. Rev Esc Enferm USP.2024;58:e20230339.

[6] 樊燕琴,曹黎明,任力杰.我国社区卒中防治:医防融合视角下的卒中防治现状、挑战与策略分析[J].中国卒中杂志,2025,20(03):261-268.

[7] Heran M, Lindsay P, Gubitz G, et al. Canadian Stroke Best Practice Reco mmendations : Acute Stroke Management,7thEdition Practice Guidelines Update,2022[J]. Can J NeurolSci.2024;51(01):1-31.

[8] 张思玮.打通医防融合,实现全生命周期健康管理[N].医学科学报,2025-03-14 (003).

[9] 刘昭,陈敏霞,申斗,等.医防融合背景下卒中高危人群防治策略优化与体系建设[J].中国卒中杂志,2025,20(03):270-276.

[10] 刘京宇,杨延砚,张元鸣飞,等.2023年度国家康复医学专业医疗服务与质量安全报告[J].中国康复理论与实践,2025,31(01):1-20.

[11] 阮自豪,林蓓蕾,张振香,王晓萱,靳雨佳,赵称欣.脑卒中患者心理弹性在复发恐惧与功能锻炼依从性间的中介效应[J].军事护理,2025,42(02):46-49.

[12] 吕雨梅,郭玉成,周郁秋.脑卒中患者康复锻炼依从性发展轨迹及其潜在类别预测因素分析[J].中华护理杂志,2023,58(17):2103-2111.

[13] 吉训明.推进国家卫生健康委加强脑卒中防治工作减少百万新发残疾工程: 中国脑卒中防治现状与战略[J].首都医科大学学报,2025,46(01):11-14.

[14] Ruff IM, de Havenon A, Bergman DL, et al.2024 AHA/ASA Performanc- eand Quality Measures for Spontaneous Intracerebral Hemorrhage:A Report Fromthe American Heart Association/American Stroke Association[J].Stroke. 2024;55(07):199-230.

[15] Chen R , Guo Y , Kuang Y , Zhang Q . Effects of home-based exercise interventions on post-stroke depression:A systematic review and network meta-analysis[J].Int J Nurs Stud.2024;152:104698.

[16] 吉康菱,王清,戴雨婷,等.脑卒中患者居家康复中患者导航的范围综述[J].护理 学杂志,2024,39(22):22-26.

[17] Chan R J,Milch V E, Crawford-Williams F, et al.Patient navigation across the cancer care continuum:an overview of systematic reviews and emerging literature[J].CA Cancer J

Clin,2023,73(06) :565-589.