摘要

针对糖尿病发病率攀升、并发症负担重、传统管理模式碎片化等问题,以医防融合理念为核心,构建院内-院外全流程管理体系。院内建立血糖管理信息化平台、标准化并发症筛查,组建多学科团队(MDT)开展个体化减重及营养干预可复制的“三级联动、数据驱动”管理模式,为慢性病医防融合提供实践样板。

一、背景与起因

(一)糖尿病防控形势严峻

2018流行病学调查显示,我国18岁及以上居民糖尿病患病率为11.9%,60岁以上老年人患病率为24.6%,无论男性和女性,患病率均随年龄增长而升高[1]。与糖尿病导致的疾病负担和经济负相对应的是,我国糖尿病的疾病控制率仅33.1%,其中60岁以上老年人控制率为37.3%,与发达国家存在着较大差距。随着人口老龄化、高龄化的“两化叠加”结构变化直接推高了糖尿病及相关代谢性疾病的患病风险,导致防控形势更加严峻[2]。

(二)政策驱动医防融合改革

国家卫健委《关于推进紧密型县域医共体建设的指导意见》明确提出开展县域医共体建设,围绕慢病患者开展疾病预防、筛查、诊治、护理、康复等一体化服务。

国家卫健委《健康中国行动—糖尿病防治行动实施方案(2024—2030年)》明确提出要求建立上下联动、医防融合的糖尿病防治体系,使糖尿病治疗率、控制率、并发症筛查率持续提高,糖尿病诊疗规范化、同质化基本实现,防治服务能力持续提升,糖尿病早死率持续下降,糖尿病疾病负担得到有效控制。

(三)医疗能力与技术支撑

我院2018年成立国家标准化代谢性疾病管理中心(MMC),诊疗一体化、标准化及规范化的代谢性疾病全程管理模式[3]。围绕“一个中心、一站服务、一个标准”的核心思想,将先进的诊疗技术与物联网管理相结合,应用数字化随访系统,开创糖尿病、肥胖等代谢性疾病诊疗管理的新模式,为患者提供一站式诊疗服务及最佳诊疗方案。2020年成立全院糖尿病远程管理中心,实行全院统一的血糖管理系统。2024年申请全院血糖管理项目。2025年创建县级糖尿病防治中心。实行统一的全院血糖管理系统,打通科间壁垒,让糖尿病患者无论住在哪个科室都能得到糖尿病专科医生的精准规范化管理。我院以糖尿病为突破口,整合总医院、医共体成员单位等资源,探索“全周期、连续性”管理模式。

(四)糖尿病管理的困境

传统管理模式存在院内血糖控制粗放、并发症筛查滞后、院外患者自我血糖管理意识差,医生一对多,管理难度增大,存在随访脱节等问题;院内外未连续统一管理、医患互动少等因素导致糖尿病患者的无法全病程管理与服务。基层缺乏规范化管理工具,医护人员技能不足,基层医疗机构糖尿病管理能力薄弱,导致患者血糖达标率低。针对糖尿病低管理率、低控制率等情况,如何搭建血糖管理平台,实现院内外互通、建立规范高效的糖尿病患者全流程管理、及时发现院内住院患者血糖异常情况[4],减少并发症发生,降低患者负担,形成全流程支持的管理闭环,是目前临床普遍关注亟须解决的问题。

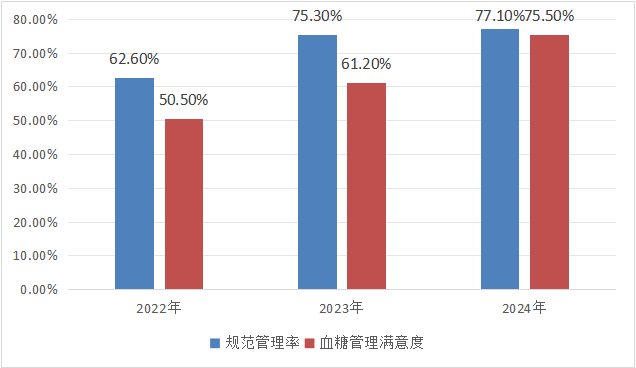

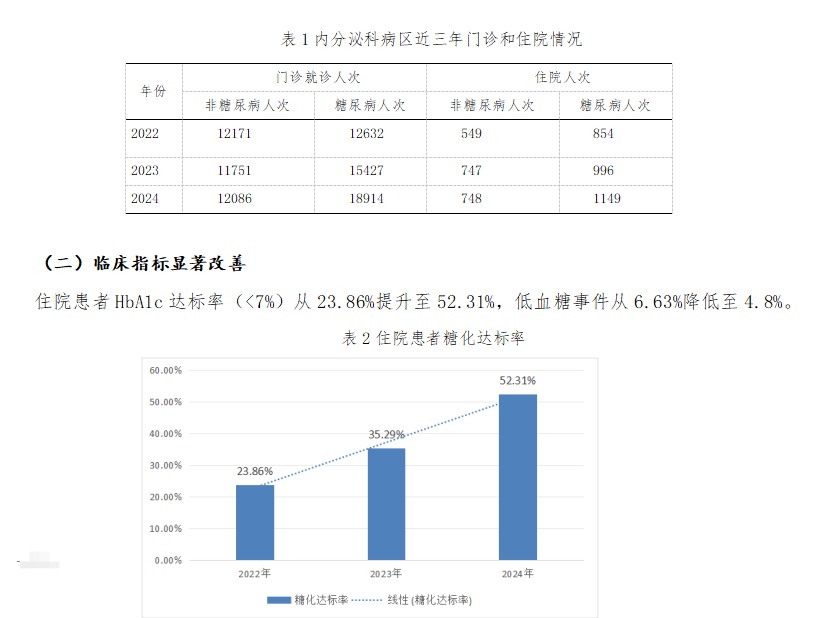

二、案例设计与实施

我院纳入全院血糖管理的患者血糖达标率为40.96%,全院血糖管理的患者低血糖发生率为6.63%,糖尿病规范管理率62.6%,血糖管理满意度50.50%,糖尿病知识知晓率50.60%。预期目标值患者血糖达标率为50%,低血糖发生率为5%。糖尿病规范管理率75%,血糖管理满意度75%,糖尿病知识知晓率80%。

结合中牟县紧密型医共体建设,院内通过多学科协作(MDT)开展精细化血糖管理、并发症筛查及辅助减重MDT干预、营养膳食指导;院外依托医共体实施体检筛查和定期随访的全流程管理体系。具体做法和取得成效如下。

(一)院内精准管理:构建“筛查-干预-协同”体系

1.完善管理体系建设

成立糖尿病防治工作组,搭建多学科协作的执行团队[5];主导技术队伍建设,通过培训、考核等方式提升团队专业能力,确保血糖管理技术的规范化实施;制定糖尿病及相关病种(如糖尿病合并心脑血管疾病、糖尿病肾病等)的临床路径,明确诊断、治疗、护理的标准化流程;加强与心内科、神内科、骨科、眼科等临床科室的合作,为多学科联合会诊提供技术支持,解决复杂病例的血糖管理难题;制定全院血糖管理的工作流程、目标与计划,确保技术标准与管理目标的一致性;制定糖尿病诊疗培训内容,针对不同科室需求开展个性化培训;定期进行技术分析与质量分析,针对血糖控制达标率、并发症发生率等关键指标,制定预防与纠正措施,持续提升管理质量。

2.血糖管理信息化升级

内分泌科引入全院血糖管理系统,通过物联网技术实现住院患者(含非内分泌科)的动态血糖连续监测。该系统配备智能预警模块,可实时识别血糖波动趋势,对高血糖、低血糖事件自动触发三级报警机制,同步推送至责任医护移动终端。依托医院信息集成平台,血糖数据实时对接电子病历系统,支持多学科团队通过远程会诊中心进行联合诊疗。出院患者数据归档至随访系统,实现个性化血糖管理方案推送及复诊智能提醒。该体系显著提升全院血糖异常患者的处置时效性,降低围手术期及危重患者代谢紊乱风险,标志着我院智慧化血糖管理模式进入新阶段。

3.标准化并发症筛查

建立了完善的糖尿病并发症筛查体系,针对糖尿病常见的视网膜病变、肾病、神经病变、心血管病变等,制定了详细的筛查流程和标准。设立“一站式”筛查中心,糖尿病并发症联合门诊[6],整合动脉硬化检测、眼底照相机、神经传导检测、内脏脂肪检测、尿微量白蛋白等检查项目,推行便捷的一站式标准化诊疗服务,实现糖尿病及其并发症的标准化全程管理。

AI辅助诊断:引入人工智能眼底图像分析系统,基于眼底彩照的AI模型能够同时完成DR的筛查和分期,其准确率超过95%[7],筛查效率提升。

4.多学科减重与营养干预

对于合并肥胖的糖尿病患者,由内分泌科、营养科、康复科、心理科组成减重MDT团队,首先对患者进行全面评估,包括身体成分分析、饮食习惯调查、运动能力评估、心理状态测评等,然后制定综合减重方案。在饮食方面,营养师根据患者的身体状况和口味偏好,制定个性化的低热量、均衡膳食计划;医生为患者设计适合的运动方案,包括有氧运动、力量训练等;对于符合手术指征的患者,联合普外科开展腹腔镜减重代谢手术,通过调整胃肠道的解剖结构,减少食物摄入和营养吸收,从而达到减重和改善代谢性疾病的目的[8]。MDT团队定期对患者进行随访和评估,根据患者的体重变化和身体指标调整治疗方案。

营养科为糖尿病患者提供专业的营养膳食指导。通过开展营养讲座、一对一咨询等方式,向患者普及糖尿病饮食知识,如食物的升糖指数、饮食搭配原则等。为患者制定个性化的饮食方案,指导患者合理控制总热量摄入,均衡搭配碳水化合物、蛋白质和脂肪,增加膳食纤维的摄入。同时,向患者提供饮食食谱,定期对患者的饮食情况进行评估和调整,帮助患者养成健康的饮食习惯。

5.开展健康教育

通过床头指导、健康手册发放、宣教室讲课、用手机微信扫描科室“宣教二维码”、微信糖友群等方式对患者进行健康宣教,提升患者对血糖控制的重视度与自我管理能力,从临床一线落实全流程管理要求。

(二)院外协同防控:医共体“筛-管-防”闭环

1.医共体筛查网络下沉

以三级医院为核心,联合区域内的社区卫生服务中心、乡镇卫生院等基层医疗机构,组建糖尿病医共体。三级医院为基层医疗机构提供技术支持和人员培训,帮助基层医生提高糖尿病的诊断和治疗水平[9]。医共体成员单位负责辖区内居民的糖尿病筛查工作,通过健康体检、社区义诊等方式,对糖尿病高危人群进行筛查,及时发现糖尿病前期和糖尿病患者,并将其纳入管理。

2.智能化随访管理

由总医院专科医师、医共体成员单位全科医师、健康管理师组成“三师共管”模式的团队[10],医共体成员单位按照统一的随访标准进行定期随访,监测患者的血糖、血压、体重等指标,了解患者的治疗和生活情况,进行健康指导。同时,通过信息化平台将患者的健康数据实时上传,三级医院的专家对数据进行分析和评估,为患者调整治疗方案提供建议。为方便随访,向村医发放血糖仪、数据上传至医共体平台[11]。

3.健康促进行动

定期开展义诊、科普宣教、节日慰问及公益服务方面(如“互联网+护理”、红手环志愿者团队)的活动,并成立有糖友微信群每日推送糖尿病防治知识进行健康宣教。能够强化患者自我管理意识,提升全院血糖管理的整体成效,为推进标准化、同质化的血糖管理体系奠定了坚实基础。设立“糖尿病小屋”自助检测点,提供免费血糖、血压测量及健康咨询[12]。

三、成效与反响

(一)工作量显著增加

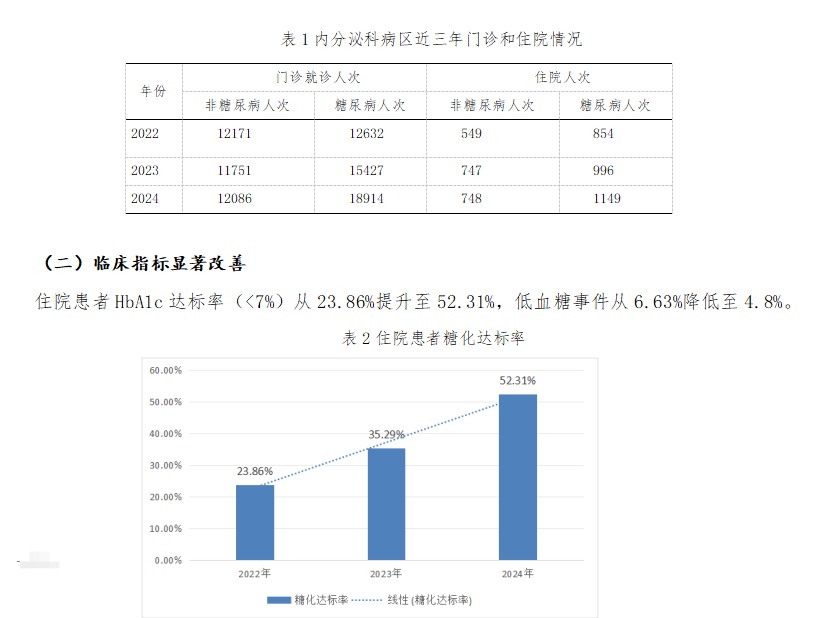

内分泌科病区近三年收治患者和门诊总量就诊人次逐年增加,其中糖尿病患者呈相同趋势。

↑ 表2住院患者糖化达标率

(三)管理效率与患者满意度双提升

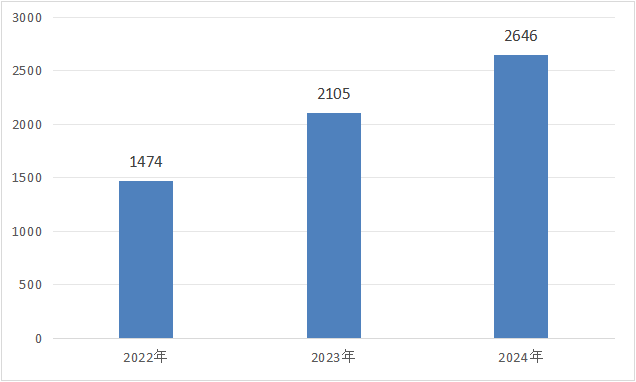

院内糖尿病患者建档2683人,通过家访、电话、短信、微信等方式对患者进行定期随访,了解患者血糖控制、饮食运动、药物使用等情况,并给予专业指导和建议。

↑ 表3血糖管理累积建档人数

在院外医共体单位筛查和随访工作中,累计筛查出糖尿病患者15498余人,患者纳入管理的规范管理率逐年升高,患者的血糖管理满意度显著提高。

↑ 表4血糖管理满意度和规范管理率

腹腔镜减重代谢手术后,效果显著,体重均明显下降,精神状态明显改善。

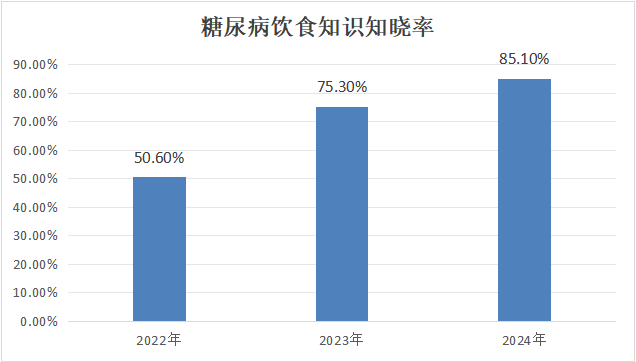

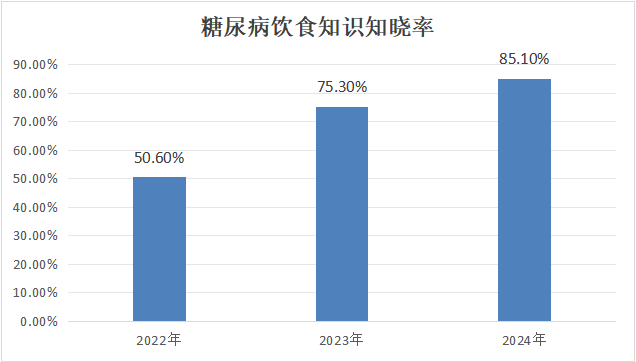

(四)饮食干预成效显著

通过糖尿病饮食知识科普和营养膳食指导,患者对糖尿病饮食知识的知晓率从显著提高,患者能够按照饮食方案合理饮食。

↑ 表5糖尿病饮食知识知晓率

(五)医院影响力提高

我院内分泌科参与的科研项目有:《2021年河南省糖尿病防治项目》,积极配合糖尿病防治工作,实现糖尿病患者的规范化管理。

四、经验与启示

(一)整合医疗资源是基础

医防融合糖尿病管理模式的成功实施,离不开多学科、多机构之间的紧密协作。通过整合医院内部的医疗资源,组建多学科团队,实现了对糖尿病患者的全面、综合管理;通过建立医共体,将三级医院与基层医疗机构的资源进行整合,形成了上下联动的糖尿病防控网络,提高了医疗资源的利用效率。

(二)个性化服务是关键

每个糖尿病患者的病情、身体状况、生活习惯等都存在差异,因此,提供个性化的管理服务至关重要。从血糖控制方案的制定到营养膳食指导,再到辅助减重治疗,都要充分考虑患者的个体差异,制定针对性的方案,才能提高患者的治疗效果和满意度。

(三)信息化建设是支撑

信息化平台的建设为糖尿病管理提供了有力的技术支持。通过信息化平台,实现了患者健康数据的实时共享和传输,方便了各级医疗机构之间的沟通和协作,提高了管理效率和准确性。同时,信息化平台还可以为患者提供在线咨询、健康提醒等服务,增强患者的自我管理能力。

(四)持续培训与科普是保障

糖尿病的防治知识和技术不断更新,医护人员和患者都需要持续学习。定期开展医护人员培训,提高其专业水平;加强对患者的健康教育,提高患者的自我管理意识和能力,是确保糖尿病管理模式持续有效运行的重要保障。

五、推广与建议

(一)信息化平台依赖度高

院内血糖管理信息化平台和智能随访系统对基层医疗机构的数字化基础设施要求较高,部分偏远地区或经济欠发达地区可能存在硬件设备短缺、网络覆盖不稳定、医护人员数字化操作能力不足等问题,导致系统落地效果受限。针对不同区域医疗信息化基础,开发"基础版-进阶版-智能版"多级系统模块。例如,在数字化薄弱地区优先部署基于短信/电话的简易随访工具,逐步过渡APP端智能管理;为基层医护人员提供"线上+线下"操作培训包,建立三级医院技术专员定点帮扶机制。

(二)医共体资源下沉不均衡

三级医院在向基层医疗机构输出技术和管理经验时,可能受限于医共体内权责划分不清晰、利益分配机制不完善等问题,导致优质医疗资源下沉的持续性和精准性不足,基层医疗机构在并发症筛查、个体化干预等核心技术环节的承接能力参差不齐。明确各级医疗机构在筛查、诊断、治疗、康复等环节的权责清单;开发智能转诊决策系统,通过HbA1c水平、并发症风险评分等指标自动匹配转诊层级,同时建立上级医院专家定期下沉基层坐诊、远程MDT会诊的常态化机制。

该案例通过“院内精细化干预+院外网格化管理”模式,实现了糖尿病管理从“碎片化”向“连续性”、从“疾病治疗”向“健康促进”的转变,为医防融合提供了可复制的实践路径。未来需进一步强化基层能力建设,探索基于风险分层的精准防控策略,助力“健康中国”战略落地。

糖尿病综合管理典型案例1

患者张某,男,24岁,因体检发现血糖异常就诊。入院检查显示体重95kg(BMI>30kg/m²),血压145/95mmHg,空腹血糖8.2mmol/L,餐后2小时血糖12.6mmol/L,合并脂肪肝、高脂血症,诊断为2型糖尿病、代谢综合征。针对其年轻、肥胖、多重代谢紊乱的特点,制定个体化综合管理方案:

短期强化治疗:住院期间启动胰岛素泵强化降糖(基础+餐时胰岛素),联合阿托伐他汀降脂、ARB类降压药物控制血压,辅以营养科制定的低热量膳食(每日1600kcal)及运动处方(每日有氧+抗阻运动60分钟)。

长期代谢调节:出院后转为利拉鲁肽(GLP-1受体激动剂,逐步加量至1.8mg/d)联合二甲双胍(2000mg/d),通过中枢性食欲抑制与外周胰岛素增敏协同减重降糖。同步由个案管理师定期随访,动态调整饮食结构(低碳水化合物、高蛋白、高纤维)及运动强度(每周运动5次,心率维持120-140次/分)。

疗效评估:干预3个月后体重降至80kg(减重15.8%),腰围缩小12cm,血压稳定于120/80mmHg,空腹血糖5.3mmol/L,HbA1c 5.6%,肝脏超声提示脂肪肝消失。随访1年停用所有降糖药物后,通过持续生活方式管理仍维持血糖(HbA1c 5.8%)、血脂、血压达标。

案例启示:本例体现了"早期强化干预-精准药物选择-行为重塑"的代谢性疾病管理路径,特别是GLP-1RA联合生活方式干预对年轻肥胖型糖尿病患者实现糖尿病缓解(停药缓解)的显著效果,凸显多学科协作及患者参与式管理在代谢综合征治疗中的核心价值。

糖尿病综合管理典型案例2

患者宋XX,女性,28岁,身高158cm,体重120kg,BMI高达48.1(重度肥胖)。因长期肥胖引发严重代谢综合征:确诊2型糖尿病(药物控糖效果差)、睡眠呼吸暂停综合征(夜间严重打鼾伴呼吸暂停)、膝关节负重性疼痛、月经紊乱及活动耐力显著下降(轻微活动即气喘)。曾尝试节食及药物减重均告失败,体重持续攀升,伴随痤疮增多及自卑心理,严重影响生活质量及家庭生活。

2023年于中牟县人民医院减重代谢中心就诊,经多学科评估(内分泌科、呼吸科、营养科、减重外科),确认符合手术指征。行腹腔镜袖状胃切除术,手术过程顺利。术后遵循规范化管理路径:

体重变化:术后1年减重35kg(现85kg),BMI降至34,关节疼痛及活动气喘显著缓解;

血糖控制:术后3个月停用降糖药,空腹血糖稳定于5.6-6.1mmol/L,糖化血红蛋白降至5.8%;

并发症改善:睡眠呼吸暂停症状消失,夜间血氧饱和度恢复正常,月经周期规律,皮肤痤疮消退;

生活质量:自信心提升,可参与中等强度运动,家庭睡眠环境恢复安宁。

案例启示:对于传统治疗无效的极重度肥胖(BMI>37.5)合并代谢疾病患者,减重代谢手术能显著改善体重及相关并发症,尤其对糖尿病缓解率达80%以上,是重要的治疗选择。

参考文献

[1]中华人民共和国国家卫生健康委员会.(2020).中国居民营养与慢性病状况报告(2020年)全文.

[2]《中国老龄化引发的慢性病困局:民营企业健康管理的破冰之路》

[3]赵玲,缪园园,柯亭羽等.2型糖尿病统一标准化延续性管理模式的应用效果观察[J].中国医药导报,2020,17(21):70-73.

[4]张萍.全院血糖管理中心临床实践及未来管理模式的思考[J].中华糖尿病杂志,2023,15(2):169-172.DOI:10.3760/cma.j.cn115791-20221214-00719

[5]陈威,赵红,王娜等.医疗机构推广多学科诊疗案例分析[J].中华医院管理杂志,2019,35(4):302-306.DOI:10.3760/cma.j.issn.1000-6672.2019.04.008.

[6]陈鸿尔,郑亚华.医院糖尿病健康教育模式探讨[J].医院管理论坛,2012,29(12):63-64.

[7]赵旭峰,于伟泓.人工智能技术在眼底图像分析中的应用进展[J].中国医学前沿杂志(电子版),2023,15(6):21-26.DOI:10.12037/YXQY.2023.06-05.

[8]中华医学会糖尿病学分会.中国2型糖尿病防治指南(2020年版)[J].中华内分泌代谢杂志,2021,37(4):311-398.DOI:10.3760/Cma.j.cn311282-20210304-00142.

[9]史珂欣,王斌.探索医疗联合体内的分级诊疗[J].医学信息,2017,30(3):9-11.

[10]曾雁冰,吴杰龙,陈帆等.厦门市“三师共管”模式对居民社区首诊行为的影响研究[J].中国卫生事业管理,2017,34(8):566-569.

[11]乔莉,朱越石,陈妍等.基于信息化质控平台对某三甲医院住院患者POCT血糖管理的现状调查[J].江苏卫生事业管理,2023,34(2):194-198.DOI:10.3693/j.issn.1005-7803.2023.02.014

[12]王忠德,黄英."糖尿病小屋"在社区糖尿病治疗中的作用[J].医药前沿2012,02(19):343-343.DOI:10.3969/j.issn.2095-1752.2012.19.404