王雪娇1 李娜2 武子英3 施颖4 韩海琼△

【摘要】先天性肌性斜颈(Congenital Muscular Torticollis, CMT)是常见斜颈类型,是仅次于髋关节脱位和马蹄内翻足的第三种最常见的小儿先天性肌肉骨骼异常疾病,目前推拿治疗已成为保守治疗的方式之一,本文分享1例1月龄右侧CMT患儿病案:中心以海派儿科推拿“通络调颈”手法治疗约11个月后,症状明显改善。高频超声联合SWE既可以了解胸锁乳突肌厚度及回声变化情况,又可以定量测量肌肉硬度相关参数值,为评价小儿先天性肌性斜颈推拿治疗疗效提供更为客观、高效和精确的影像学依据,具有重要临床意义。

小儿先天性肌性斜颈,是儿科骨骼肌肉系统常见疾病之一,其特征为一侧胸锁乳突肌的挛缩或纤维化,导致患儿头颈部向患侧倾斜、颜面部转向健侧的姿势性畸形,颈部活动受限[1]。

从中医角度看,本病可归属于祖国医学中的“筋结”、“筋痹”、“筋瘤”等范畴。其核心病机多认为与先天禀赋不足,胎位不正挤压,或产伤等因素密切相关,导致局部气血运行不畅,津涩成瘀,血滞为块,最终郁结凝滞于颈部筋脉,筋失所养而挛缩强直,甚至形成可触及的筋结(肿块)。中医学强调肝主筋、脾主肌肉、肾为先天之本及气血与筋脉濡养关系对疾病发生的重要性。常见证型多表现为气滞血瘀,即筋脉局部瘀血阻滞、结聚成块;部分患儿亦可兼夹气血不足之象,表现为病程迁延,肌肉瘦削失养。基于中医对“筋结”、“瘀滞”这一核心病理的认识,CMT的治疗强调早期舒筋活络、行气活血、软坚散结的基本原则。

一、流行病学概况

CMT是婴幼儿期最常见的斜颈类型,发病率约为1.3%[2]。性别分布上通常认为男童略高于女童。右侧受累较为常见,双侧同时受累相对罕见。发病机制尚未完全阐明,宫内姿势异常、产伤、血管因素、遗传因素等均被认为是可能的诱因。

二、目前治疗现状

目前,国内外对于CMT的治疗共识是:早期发现、早期干预的保守治疗是首选和基石,绝大多数患儿(>90%)可通过非手术疗法治愈[3]。

1.物理治疗(Physiotherapy,PT):

物理治疗是CMT保守治疗的绝对核心。国际临床指南(如美国物理治疗协会APTA、欧洲儿科物理治疗协会)均强烈推荐将专业指导下的颈部牵伸运动,主要针对缩短的一侧胸锁乳突肌、主动活动范围训练、姿势管理和环境调整(如喂养、抱姿、睡姿)作为一线干预手段,并强调治疗需由经过培训的儿科物理治疗师进行,以保证手法的安全性和有效性[5][4]。治疗通常在确诊后尽早开始(数周龄),频率根据严重程度调整。研究表明,在1月龄内开始规范PT治疗,成功率可高达90%以上。

国内目前对CMT物理治疗的重视程度日益提高,各大儿童医院和康复中心普遍开展。规范化程度和普及率仍需提升,尤其基层医疗机构存在治疗师专业培训不足、手法不统一、家庭指导不到位等问题[4]。

2.手术治疗:

国内外共识认为,经过至少6个月(通常指满1岁时)规范、充分的物理治疗后,颈部活动受限(尤其是旋转)和头部倾斜仍无显著改善(残留倾斜>15度,旋转受限>15度),或出现明显的面部/头颅不对称(颅颌面畸形)时,应考虑手术治疗[5][7][5][6].手术的主要目的是松解或切除挛缩的胸锁乳突肌及其周围受累的筋膜组织,恢复颈部的正常活动范围,改善姿势畸形,并有望减轻或阻止继发的颅颌面不对称进展。

手术时机:主流观点推荐在1-4岁进行手术[10][11]。此时患儿对手术的耐受性相对较好,术后配合康复训练的能力增强,且能在学龄前矫正畸形,减少对心理社会发展的影响。

3.中医治疗

中医特色疗法,如推拿、中药热敷等,在针对儿童患者的治疗中表现尤为突出,尤其患儿治疗年龄越小,效果越佳。推拿作为一种非创伤性中医疗法,在小儿肌性斜颈的治疗中,因小儿推拿的安全性高、疗效显著,所以小儿推拿在许多儿科疾病中都成为家长的优选,如小儿脑瘫[7] 、小儿厌食[8]、CMT等。

小儿推拿治疗CMT通过轻柔的手法缓解肌肉紧张,促进血液循环,帮助患儿恢复正常颈部功能,同时避免了药物或手术的潜在风险,使其在临床实践中广受推崇。推拿时以胸锁乳突肌为重点,并注重斜方肌及周围肌群的放松,患侧与健侧应作为整体治疗。在治疗时,需注意小儿肌肤娇嫩,对力量的耐受度较差,施力不当,容易损伤软组织,另外局部热敷[9]在治疗斜颈过程中也有显著作用,一方面可通过药物热敷使毛细血管通透性增加,促进药物吸收,明显缩小肿块;另一方面药物热敷刺激穴位可缓解肌肉挛缩带来的疼痛、活动受限等症状。

海派儿科推拿[10] 是发生、发展在上海这一地域的儿科推拿学术流派。海派儿科推拿以“补脾健运”、“益肾固本”为主,治疗中注重去邪不忘扶正,始终以维护小儿胃气为要;在健脾助运的同时,亦不忘温阳养阴,调和阴阳;尤其重视“通”法在儿科疾病中的应用,其手法整体呈现出轻柔、和缓、灵巧、深透的特点。因此,在治疗小儿肌性斜颈这类需要调和气血、疏通经络、松解筋结的病症时,海派儿科推拿的手法便展现出显著的优势[11]。具体手法包括按揉弹拨法、拿捏法、被动牵伸法、按揉法;首先运用按揉法赎金活络、松解挛缩肌肉,沿着胸锁乳突肌起点至止点来回揉动,然后轻柔弹拨胸锁乳突肌,其中起止处和(或)包块部位为重点,按揉法和弹拨法交替使用,约10分钟;随后施以拿捏法软坚散结、消除包块,进一步相对用力拿捏患侧胸锁乳突肌、包块及挛缩部位,约1-2分钟;再配合被动牵伸法矫正斜颈,缓缓将患儿的头推向健侧,然后将患儿头部控制在垂直轴上,向患侧作缓和的被动旋转动作,重复20次左右;摩腹重点在于调理肝、脾、胃、肠道等脏腑,利于气血周身的运行,重复50次;最后再次施以按揉法按揉患儿的两侧斜方肌、颈项肌肉,约2分钟。这套组合手法简单易行,轻柔有效,循序渐进,非常契合小儿的体质特点和耐受程度。

本文将呈现一例经我中心海派儿科推拿联合日常调护治疗的并达预期效果后的儿童CMT患者诊疗医案,现病案分享如下:

【初诊】患儿,冬冬(化名),男,1月

【主诉】发现右侧颈部包块半月余

【现病史】家属诉患儿于1月龄常规体检时发现右侧颈部有一明显包块,质地较硬,鸽子蛋大小,同时伴随颈部向右旋转活动显著受限。家属随即带患儿前往当地医院就诊,行B超检查显示右侧胸锁乳突肌处见一低回声块,大小约30*13*19mm,界清。左侧乳突肌厚度5.6mm,肌纹理清晰,提示:右侧胸锁乳突肌低回声块。结合临床表现,明确诊断为“肌性斜颈”。鉴于患儿年龄较小,家属希望避免手术治疗,为寻求系统保守治疗方案,遂至我科门诊进一步评估。患儿为足月妊娠、头胎、顺产,出生体重3.2kg,Apgar评分9分,无产伤或窒息史。

【查体】神清、精神可、查体哭闹,头部左转及屈伸活动基本正常,右侧偏斜,右转活动受限,右侧颈部一种快,质地较硬,边缘清晰,双侧面部对称,双眼大小不一致,右眼偏小,臀纹基本对称,双侧髋关节外展、内收及旋转活动度良好,未见发育性髋关节发育不良迹象;全身其他系统检查未发现异常。

【辅助检查】

2024-2-15(外院)B超示:右侧胸锁乳突肌处见一低回声块,大小约30*13*19mm,界清。左侧乳突肌厚度5.6mm,肌纹理清晰,提示:右侧胸锁乳突肌低回声块。

杨氏模量值E(KPa):

左侧(健侧)胸锁乳突肌乳突段15.32、中段16.70、锁骨段9.42。

右侧(患侧)胸锁乳突肌乳突段9.68、中段35.87、锁骨段12.18。

剪切波速度VS(m/s):

左侧(健侧)胸锁乳突肌乳突段2.24、中段2.35、锁骨段1.68。

右侧(患侧)胸锁乳突肌乳突段1.77、中段3.42、锁骨段2.01。

厚度(cm):

左侧(健侧)胸锁乳突肌乳突段0.29、中段0.70、锁骨段0.29。

右侧(患侧)胸锁乳突肌乳突段0.29、中段1.10、锁骨段0.30。

【中医诊断】筋瘤 痰瘀互结证

【西医诊断】右侧先天性胸锁乳突肌肌性斜颈

【治则】舒筋通络,解痉散结

【处理】推拿手法:揉桥弓、拿桥弓、牵伸患侧胸锁乳突肌、揉后项、拿肩井、捏脊、摩腹。每日1次,每周4-5次。

【调护】

①家长在患儿睡卧时,可在其头部两侧各放置一个沙袋,以固定头部位置、防止随意转动,从而有效纠正姿势异常,如头部偏斜或颈部僵硬。放置时需确保沙袋稳固、不易移位,可采用缝制好的布袋填充沙子,并选择适当重量(如小袋装沙,约200-300克),避免对患儿造成不适或压迫。并定期检查沙袋位置是否偏移,确保患儿睡眠舒适;若患儿表现出不安或呼吸不畅,应立即移除沙袋并咨询专业医疗人员。

②局部穴位热敷有助于缓解局部疼痛和促进血液循环。予以适宜温度在40-45摄氏度之间(手感温热但不烫),在患处进行热敷,可使用热毛巾或暖水袋。每次敷用持续时间约10分钟,每日重复1-2次。温度过高可能导致低温烫伤,因此需严格控制,建议家属在实施前,先用手背或前臂测试水温耐受度,确保皮肤无灼热感且舒适。敷后如有红肿、刺痛等不适症状,应立即停止操作,并咨询专业医疗人员。

③日常生活中,家长在喂养、怀抱、竖抱拍嗝、换尿布或与患儿玩耍互动时,都应有意识地将其颜面轻柔地旋转向患侧方向。这一姿势的调整旨在通过增加患侧颈部肌肉的活动度和牵伸,同时平衡两侧肌肉的张力与力量,从而促进颈部肌肉群的对称、协调发展。操作过程中,家长需格外注意动作的轻柔和缓,应以手掌稳定而温和地支撑患儿头部或下颌,进行自然、小幅度的引导转向,务必确保患儿在整个过程中感到舒适放松,无哭闹抗拒。切忌采取任何强行、快速或幅度过大的扭转动作,以免造成不适或潜在损伤。

【二诊】

患儿经过3个月的推拿治疗后,头部向右偏斜的症状得到了轻微改善,位于颈部的包块质地较前变软,触诊时弹性增强,肿胀感减轻;双眼的斜视状况也较前略有改善。

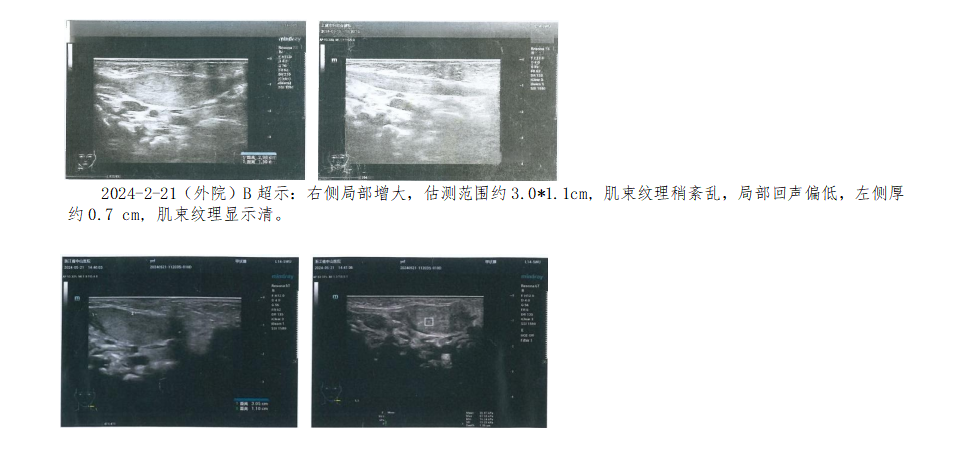

【辅助检查】

2024-5-20(外院)B超示:右侧局部增大,回声偏高,估测范围约1.75*0.82cm,肌束纹理稍紊乱,左侧肌束纹理显示清。

杨氏模量值E(KPa):

左侧(健侧)胸锁乳突肌乳突段19.80、中段24.81、锁骨段17.81。

右侧(患侧)胸锁乳突肌乳突段19.49、中段32.70、锁骨段22.89。

剪切波速度VS(m/s):

左侧(健侧)胸锁乳突肌乳突段2.55、中段2.88、锁骨段2.33。

右侧(患侧)胸锁乳突肌乳突段2.53、中段3.19、锁骨段2.62。

厚度(cm):

左侧(健侧)胸锁乳突肌乳突段0.43、中段0.75、锁骨段0.39。

右侧(患侧)胸锁乳突肌乳突段0.39、中段0.95、锁骨段0.32。

【处理】治疗同前。B超随访

【三诊】患儿经过规律推拿治疗2个月后,症状较二诊查体相似。

【辅助检查】

2024-7-15(外院)B超示:右侧局部增大,回声偏高,估测范围约2.01*0.89cm, 肌束纹理稍紊乱,左侧肌束纹理显示清。

杨氏模量值E(KPa):

杨氏模量值E(KPa):

左侧(健侧)胸锁乳突肌乳突段14.86、中段19.51、锁骨段15.78。

右侧(患侧)胸锁乳突肌乳突段23.69、中段24.02、锁骨段19.59。

剪切波速度VS(m/s):

左侧(健侧)胸锁乳突肌乳突段2.18、中段2.54、锁骨段2.25。

右侧(患侧)胸锁乳突肌乳突段2.73、中段2.81、锁骨段2.50。

厚度(cm):

左侧(健侧)胸锁乳突肌乳突段0.36、中段0.81、锁骨段0.43。

右侧(患侧)胸锁乳突肌乳突段0.37、中段0.95、锁骨段0.44。

【处理】治疗同前。

【四诊】目前,患儿头向右偏斜的症状已显著改善,较前明显减轻,日常活动中头部姿势基本恢复正常。右转活动度良好,患儿能自如完成头部右转动作,无明显受限或僵硬表现,右颈部肿块已不明显,触诊未触及明显包块或肿胀,双眼无明显大小眼或眼睑下垂现象。

【辅助检查】

2024-12-18(外院)B超示:右侧局部回声偏高,估测范围约2.68*0.61cm, 肌束纹理稍紊乱,左侧肌束纹理显示清。

杨氏模量值E(KPa):

左侧(健侧)胸锁乳突肌乳突段12.91、中段20.55、锁骨段23.35。

右侧(患侧)胸锁乳突肌乳突段22.72、中段15.07、锁骨段13.19。

剪切波速度VS(m/s):

左侧(健侧)胸锁乳突肌乳突段2.06、中段2.58、锁骨段2.75。

右侧(患侧)胸锁乳突肌乳突段2.58、中段2.20、锁骨段2.04。

厚度(cm):

左侧(健侧)胸锁乳突肌乳突段0.41、中段0.74、锁骨段0.41。

右侧(患侧)胸锁乳突肌乳突段0.39、中段0.73、锁骨段0.36。

【处理】门诊巩固治疗,康复锻炼,B超随访定期进行监测。

三、讨论

海派儿科推拿强调整体治疗,辩证施法。要求“轻而不浮、重而不滞、快而不乱、慢而不断”,将传统推拿八法,进行总结创新,提出推拿十大手法,包括按、摩、揉、捏、推、拿、搓、摇、㨰、擦[12],并加以变化应用,体现出轻柔、和缓、灵巧、深透的手法特点,并在一定程度上扩展了手法的应用范围,提高临床疗效。

先天性肌性斜颈虽非致命性疾病,但若未能获得及时、规范的诊疗,可能导致持续的姿势异常、进行性加重的颅颌面不对称、脊柱侧弯,甚至影响视力与心理发育。早期识别、及时干预并实施规范化的物理治疗可有效预防并发症并促进肌肉功能恢复。对于保守治疗反应不佳者,适时的手术干预也是有效途径。本例患者通过海派儿科推拿手法及日常调护之后,临床症状有所改善,但高频超声联合剪切波弹性成像(SWE)技术,通过对胸锁乳突肌弹性特性同步进行定性与定量分析[[]王雁丽,赖梅平,周江鑫,林晓珍.高频彩超联合声触弹性成像在评价小儿先天性肌性斜颈推拿疗效中的临床价值探讨[J].影像研究与医学应用,2023,7(8):62-65.],作为一种更科学、精准的临床评估手段,其提供的定量硬度参数为评估肌肉纤维化程度提供了客观依据,在治疗全程中,对临床采用的儿推手法及后期指导患儿进行的双侧胸锁乳突肌对称性功能锻炼均起到了关键的指导作用,有效优化了治疗策略并实时监测康复进程。

————————

[1]许丽,魏理珍,陈远青.小儿肌性斜颈的鉴别与中医治疗[J].中国中西医结合儿科学,2011,3(04):295-296.

[2]李哲,陈博昌,杨建平,等.先天性肌性斜颈的流行病学调查及早期干预效果分析[J].中华小儿外科杂志,2018,39(2):112-116.

[3]Kaplan SL, Coulter C, Sargent B. Physical Therapy Management of Congenital Muscular Torticollis: A 2018 Evidence-Based Clinical Practice Guideline From the APTA Academy of Pediatric Physical Therapy. Pediatr Phys Ther. 2018 Oct;30(4):240-290.

[4]Sargent B, Coulter C, Cannoy J, Kaplan SL. Physical Therapy Management of Congenital Muscular Torticollis: A 2024 Evidence-Based Clinical Practice Guideline From the American Physical Therapy Association Academy of Pediatric Physical Therapy. Pediatr Phys Ther. 2024 Oct 1;36(4):370-421.

[5]张凤琴,王卫平.我国儿童先天性肌性斜颈康复治疗现状与思考[J].中国康复医学杂志,2020,35(10):1285-1288.

[6]Tien YC, Su JY, Lin GT, Lin SY. Ultrasonographic study of the coexistence of muscular torticollis and dysplasia of the hip. J Pediatr Orthop.2001;21(3):343-347.

[7]王延宙,张敏刚,王恒冰.儿童先天性肌性斜颈的手术治疗时机及术式选择[J].中华小儿外科杂志,2019,40(8):681-685.

[8] 谭龙泽,刘春雷,王跑球,等. 以"补脾强肾"为主的特定穴推拿对脑性瘫痪患儿脑血流状态的影响[J]. 中国中西医结合儿科学,2022,14(6):473-476.

[9]梁梦,陈晶晶,左金兰,等. 推拿治疗小儿厌食症经验撷菁[J]. 中国中西医结合儿科学,2024,16(1):58-62.

[10]王珂. 推拿联合穴位热敷治疗小儿先天性肌性斜颈临床观察[J]. 中国中西医结合儿科学,2019,11(1):88-90.

[11] 刘鲲鹏.金义成教授海派儿科推拿学科贡献及学术经验[C].中华中医药学会少儿推拿传承发展共同体成立大会暨第一届少儿推拿传承发展学术交流会论文集.2018:201-202.

[12]陈志伟,孙武权,金义成,等.“通络调颈法”推拿治疗小儿肌性斜颈53例疗效观察[J].中国中西医结合儿科学,2011,3(04):291-292.

[13]许丽.海派儿科推拿之--小儿推拿特色十法[C].浙江省中医药学会2017年推拿分会学术年会论文集.2017:19-21.

[14]王雁丽,赖梅平,周江鑫,林晓珍.高频彩超联合声触弹性成像在评价小儿先天性肌性斜颈推拿疗效中的临床价值探讨[J].影像研究与医学应用,2023,7(8):62-65.

杨氏模量值E(KPa):

杨氏模量值E(KPa):