刘星力,刘文斐,刘敏,白新玲,谢志葵,王镇波,邓伟谦,张耀元,尹凯

南方医科大学第五附属医院、广州市从化区城市医疗集团总医院

摘要:随着我国人口老龄化加速,2型糖尿病等慢性病已成为重大公共卫生挑战。传统管理模式往往依赖终身服药,患者生活质量低下,医疗负担沉重。为响应《“健康中国2030”规划纲要》中“医防融合”要求,南方医科大学第五附属医院全科医学科于2022年启动“基于肠道菌群调理的2型糖尿病缓解全科医学管理研究”(ChiCTR2300077276),创新性地融合“微生态干预+全科医学”模式,旨在实现糖尿病从“终身治疗”到“可防可控”的转变。该模式以肠道菌群调理为核心,结合动态血糖监测、生活方式强化干预和全流程健康管理,形成“精准评估-药物调整-全程管理”闭环。

一、背景与起因

随着我国人口老龄化进程加速和生活方式变化,2型糖尿病已成为影响居民健康的主要慢性病之一。国家卫健委数据显示,我国糖尿病患者超1.4亿,其中2型糖尿病占比90%以上,每年新增病例约100万。传统管理模式强调药物控制,但患者依从性低、并发症发生率高,导致医疗负担沉重。2022年《“健康中国2030”规划纲要》明确提出“推进医防融合,强化慢性病早期干预和全程管理”,要求医疗卫生机构创新服务模式,实现从“疾病治疗”向“健康管理”转型。

南方医科大学第五附属医院(以下简称“南五医院”)位于广东省广州市从化区,服务区域内老龄化率达10.2%,糖尿病患病率为9.83%,高于全国平均水平。全科医学科主任尹凯教授在临床实践中发现,传统方法难以根治糖尿病代谢紊乱,患者多陷入“终身服药”困境。结合国内外研究,尹凯团队识别出肠道菌群失衡是2型糖尿病发展的重要机制,提出“通过微生态干预重塑糖脂代谢平衡”的新理念。2022年初,医院启动“基于肠道菌群调理的2型糖尿病缓解全科医学管理研究”(注册号:ChiCTR2300077276),目标是将医防融合理念落地,融合预防、筛查、诊疗和康复,构建“全周期管理”体系。项目依据《国家基本公共卫生服务规范》,聚焦高危人群早期干预,旨在降低糖尿病发病率,并探索可复制模式服务基层医疗卫生机构。

项目背景源于三重驱动:一是政策需求,健康中国2030强调“中西医协同和医防融合”;二是区域健康挑战,从化区医疗资源分布不均,基层机构慢病管理能力薄弱;三是技术创新契机,微生态研究为代谢性疾病提供了突破路径。团队整合全科医学、内分泌/代谢和微生物学资源,设计以“肠道菌群调理”为核心的干预方案,致力于实现糖尿病“缓解”而非“控制”,从而提升患者生活质量和医疗资源效率。

二、做法与经过

项目于2022年1月正式实施,采用“微生态+全科医学”创新模式,围绕医防融合主线,构建“预防-诊疗-管理”一体化路径。具体做法分为三阶段:精细化评估、个性化干预和全程数字化管理,覆盖征集函方向五“医防融合组织管理模式/路径”中的资源整合与信息化优化。

(一)精细化评估与筛查预防

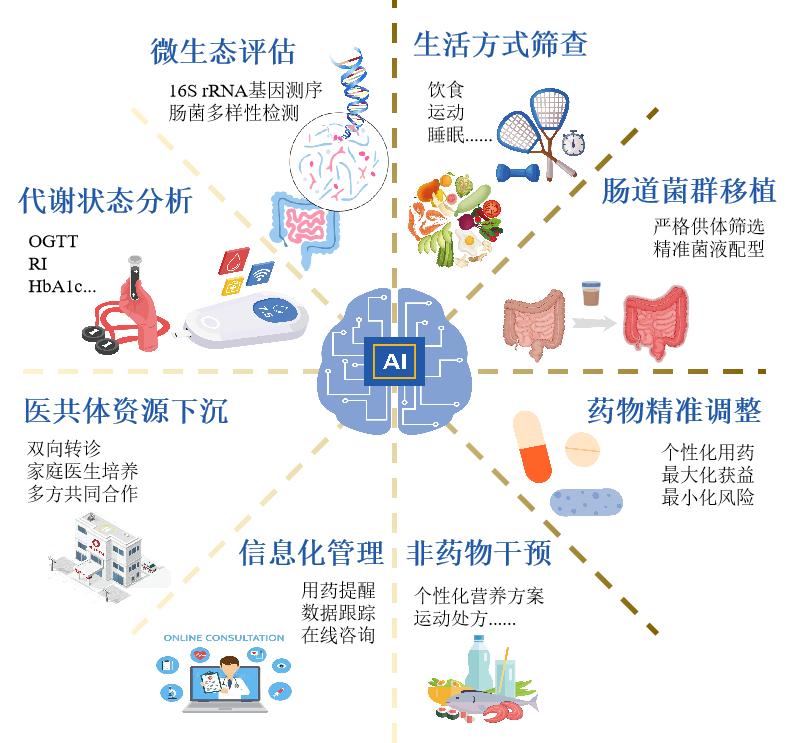

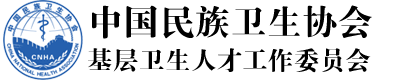

项目首先强化早期筛查,应用信息化工具识别高危人群。团队开发了基于AI的代谢风险评估系统,整合电子健康档案和动态血糖监测数据。评估内容包括:1、代谢状态分析:通过糖耐量测试、C肽释放试验和HbA1c检测,量化胰岛功能和胰岛素抵抗水平(如黄女士案例中识别出胰岛素分泌延迟);2、微生态评估:采用16S rRNA基因测序技术,分析患者肠道菌群多样性,识别失衡菌群(如厚壁菌门/拟杆菌门比例异常);3、生活方式筛查:结合问卷和可穿戴设备,收集饮食、运动及睡眠数据,评估糖尿病风险因素。

(二)个性化干预:微生态技术与药物整合

核心干预手段为肠道菌群调理,根据患者菌群失衡程度和意愿,采用益生元、益生菌补充和肠道菌群移植(FMT),结合全科医学管理,实现“药物阶梯减量”。过程包括:1、FMT技术应用:采用健康供体菌群(经200余项安全筛选),通过口服胶囊或结肠镜移植,重塑患者“第二基因组”。治疗周期1-3次,每次耗时30分钟,适用于难治性糖尿病(如郭女士案例中胰岛素治疗无效者)。FMT通过改善肠-脑-肝-胰轴功能,促进胰岛素敏感性恢复;2、药物精准调整:基于评估结果,制定阶梯式减药方案。例如,HbA1c>9%患者先强化FMT,辅以二甲双胍;达标后逐步减量,目标在3-6个月内停药;3、非药物干预:整合生活方式管理,包括个性化营养方案(低GI饮食)和运动处方(如每日八段锦30分钟),强化医防融合中的健康宣教。

↑图为:医防融合组织管理模式/路径示意图

(三)全程数字化管理与医防协同

为提升服务连续性,项目建立全科医学主导的协作网络:1、信息化管理:开发微信群随访系统(如“2型糖尿病管理群”),130余名患者加入,实现用药提醒、数据跟踪和在线咨询;2、医共体资源下沉:与从化区基层机构合作,共享FMT技术与全科全程管理技术,培训家庭医生团队,强化基层在慢病管理中的作用;3、全流程整合:患者从筛查到康复纳入统一档案,确保预防与诊疗无缝衔接。2023年起,医院增设“肥胖与2型糖尿病逆转门诊”,2025年在医院门诊七楼设置“肥胖与2型糖尿病逆转研究中心”,优化服务可及性。项目实施周期三年(2022-2025),涉及多学科团队,强调“以患者为中心”的人文关怀,如定期社区健康讲座,宣教微生态知识。

三、成效与反响

项目成效显著,体现在量化指标提升、患者生活质量改善及社会认可度增强,完美契合征集函“成效与反响”要素。截至2025年,管理患者130例,核心成果包括:

(一)健康指标优化

代谢参数改善:参与患者HbA1c平均下降1.8%(从基线7.5%降至5.7%),血糖达标时间(TIR)提升25%(从65%增至90%)。难治性案例如郭女士,HbA1c从9.0%降至6.1%,TIR从65.2%升至83%,胰岛素抵抗指数(HOMA-IR)改善,C肽释放明显增加,降糖药物减停率高,并发症风险降低。

(二)患者满意度与人文反响

项目赢得患者高度认可,体现为情感链接和社区凝聚力。患者自发赠送锦旗表达感激,如黄女士的“血糖缓解就是牛”锦旗,象征对全科医学方案的信任。微信群平台构建了积极康复社区,患者分享经验。尹凯主任表示:“锦旗是鞭策我们前进的动力”,凸显模式的人文温度。

↑ 图为:患者为南方医科大学第五附属医院全科医学科医生送来锦旗,展现医患同心。

(三)政策与行业影响

该模式的政策影响在于锚定国家战略,推动地方政策创新;行业影响体现为技术革新和协作生态,社会反响通过锦旗强化公信力。带动医共体协作,彰显医防融合的“新健康生态”。

四、经验与启示

本案例为医防融合慢病管理提供可复制范本,适用于资源有限地区,如县域机构,通过全科和家庭医生培训,可快速提升基层慢病管理能力。利用微信群和AI评估工具优化流程,服务效率提升。下一步,将推广至县域医疗次中心,助力医共体协作网络构建。结合健康中国2030,扩大至“三高共管”多病种,深化中西医协同,在2025年协会年会上推广,助力全国医防融合网络建设。